Pour nombre d’aficionados, le blues se limite toujours aux éternels Howlin’ Wolf, Willie Dixon, Sonny “Rice Miller” Boy Williamson, Muddy Waters, Jimmy Reed, Elmore James, John Lee Hooker. Du coup, un bon paquet de bluesmen, et parmi eux certains des plus innovants, est resté sur la touche. Des noms ? Au hasard, JB Lenoir, Lonnie Johnson, Robert Lockwood. Mais l’injustice la plus flagrante, c’est Skip James qui fut l’une des principales sources d’inspiration de l’incontournable – et plus surestimé, tu meurs – Robert Johnson.

Pour nombre d’aficionados, le blues se limite toujours aux éternels Howlin’ Wolf, Willie Dixon, Sonny “Rice Miller” Boy Williamson, Muddy Waters, Jimmy Reed, Elmore James, John Lee Hooker. Du coup, un bon paquet de bluesmen, et parmi eux certains des plus innovants, est resté sur la touche. Des noms ? Au hasard, JB Lenoir, Lonnie Johnson, Robert Lockwood. Mais l’injustice la plus flagrante, c’est Skip James qui fut l’une des principales sources d’inspiration de l’incontournable – et plus surestimé, tu meurs – Robert Johnson.

Skip James est pourtant l’un des grands du blues du Mississippi, si ce n’est du blues tout court. Voire tout bonnement un grand. Il a totalement transcendé le genre, lui faisant atteindre, par des touches de soul et d’incantations, des dimensions nouvelles. Bien sûr la voix y est aussi pour beaucoup. Ainsi que la profondeur de son jeu de guitare. Le tout dégageant une intensité dramatique jamais atteinte et inégalée depuis.

Publiés pour la première fois en français (*), et avec l’accord des intéressés, l’article qui suit et l’interview de Stephen Calt, le biographe de Skip James, réalisée par Brian Berger, auditeur de la WFMU, sont une exclusivité du site “Beware of The Blog”.

![]()

« Ils sont bien huilés, mais ils peuvent supporter un autre graissage. » C’est ainsi que s’exprima Skip James à propos des deux hommes qui venaient de découvrir le Mississippien de 62 ans et qui attendaient alors… quoi, exactement ? James était un personnage non seulement complètement oublié, mais aussi parfaitement inconnu en dehors d’un tout petit groupe fanatique de collectionneurs de disques de blues.

Cela faisait des dizaines d’années qu’il n’était plus musicien professionnel et pourtant ses jeunes admirateurs blancs étaient impatients de l’entendre jouer avec également l’espoir qu’il enregistre à nouveau. A juste titre, James était sur ses gardes… Il ne connaissait rien au folk ni au revival du blues. Quant aux sessions, il en avait déjà fait bien avant, sans que cela ait été très gratifiant pour lui.

Nehemia « Skippy » James avait 28 ans quand il arriva aux studios d’enregistrement de Paramount à Grafton, dans le Wisconsin. James était venu dans le Nord par le train avec un billet acheté par un Blanc de 36 ans, H.C. Spier, découvreur de talents et propriétaire d’un magasin de musique dans un quartier noir de Jackson. Spier vendait beaucoup de disques, pratiquement exclusivement à des Noirs ; qui d’autre pouvait mieux savoir que lui quels nouveaux sons se vendraient bien? James avait impressionné Spier lors une audition : et c’est ainsi que ça démarra pour James. À Grafton, James était sous l’égide d’un autre Blanc de 37 ans, Art Laibly. C’était le directeur de Paramount, autrefois label prospère « de race music » des Laboratoires d’enregistrement de New York ; en fait, un nom qui porte à confusion, donné à une partie d’une entreprise du Wisconsin qui fabriquait des meubles, la Compagnie de chaises de Port Washington. Encadré par Laibly, James chanta en cinq jours au moins 18 chansons – 13 sur une guitare envoûtante, 5 sur un piano insensé ; 2 d’entre elles étaient religieuses, les autres laïques. Préférant une rémunération forfaitaire à de futurs droits d’auteur, James retourna dans le Mississipi attendre son argent.

Il ne fut jamais débloqué. Paramount était en train de crever, plombé par la Dépression, et bien que la marque eût sorti 9 disques de Skip James – son surnom fut tronqué par erreur pour la postérité – avant sa disparition en 1932, aucun ne se vendit bien, ni dans le magasin de la rue Farnish de H. C. Spier à 0,75 dollar l’unité (plus de 10 dollars aujourd’hui), ni ailleurs quel qu’en fût le prix. Quand on pensa à nouveau que la musique de James avait de la valeur, il avait disparu et les disques Paramount étaient pratiquement introuvables. À la fin des années quarante, S.D. Records, une petite marque de jazz de Chicago, réédita le très émouvant “Little Cow and Calf Is Going To Die Blues” sur une face d’un 78 tours avec le “Fat Mama Blues” du dynamique pianiste de Saint-Louis, Jabbo Williams sur l’autre face ; presque personne ne le remarqua. Folkways édita les trois volumes de l’Anthologie de la musique folk en 1952 ; aucun des disques de Skip James n’y était répertorié – ni, ou c’est tout comme, même connu – par le compilateur Harry Smith. Indépendamment des répercussions culturelles de l’Anthologie, il n’y avait aucun auditoire pour la musique de Skip James.

Il aura fallu dix ans de plus pour que Skip James commence à amorcer son retour dans l’histoire. “Devil Got My Woman” – un morceau de guitare – fut listé dans les vinyls de Really ! The Country Blues, édité en 1962 par Origin Jazz Library. Le titre était quelque peu erroné, mais, au moins, il plaçait James dans un contexte qui pourrait être redéfini plus tard. Deux autres titres Paramount de James – un de piano et un de guitare – furent rajoutés dans une réédition d’un album, The Mississippi Blues: 1927-1940. Même si John Hurt, à 71 ans – redécouvert d’une façon étonnante par un jeune fan de blues blanc, Tom Hoskins, au début de l’année 1963 -, épatait tous ceux qui l’entendaient, James n’était qu’un simple numéro : « De quelque part dans le Mississippi, vaguement rebaptisé “bluesman de la fin des années 30“ par Johnny Temple », ainsi que le spéculaient les notes d’information. Le destin possible de Bukka White était plus inquiétant : « Disparu au début des années 40. Un bruit court qu’il serait mort d’un coup de couteau en prison, un autre qu’il serait encore vivant à Chicago. » Aucun de ces scénarios ne correspondait à la réalité.

Comme les mordus Ed Denson et John Fahey le découvrirent plus tard en 1963, Bukka White – en l’occurrence cousin germain de B.B. King – était sain et sauf dans une pension de Memphis. White était très loquace et était très heureux qu’on l’ait trouvé. En juin 1964, Fahey, qui voyageait dans le Mississippi avec ses copains guitaristes Bill Barth et Henry Vestine, suivit de nombreuses pistes qui le menèrent à l’hôpital du comté de Tunica. Il était là, Skip James, en convalescence après une opération destinée à lui enlever une grosseur tumorale sur le pénis. Bizarrement, James ne sembla ni surpris ni reconnaissant envers les visiteurs et, après avoir parlé un petit peu, le vieux chanteur de blues fit cette réflexion : « Vous devez être sacrément idiots. Vous en avez mis du temps pour arriver ici ! » Le mois suivant, malgré quelques réticences, James fit une apparition au Festival folk de Newport, poussé devant un public de gens qui ne comprenaient pas plus sa vie qu’il n’était impressionné par la leur.

Comme les mordus Ed Denson et John Fahey le découvrirent plus tard en 1963, Bukka White – en l’occurrence cousin germain de B.B. King – était sain et sauf dans une pension de Memphis. White était très loquace et était très heureux qu’on l’ait trouvé. En juin 1964, Fahey, qui voyageait dans le Mississippi avec ses copains guitaristes Bill Barth et Henry Vestine, suivit de nombreuses pistes qui le menèrent à l’hôpital du comté de Tunica. Il était là, Skip James, en convalescence après une opération destinée à lui enlever une grosseur tumorale sur le pénis. Bizarrement, James ne sembla ni surpris ni reconnaissant envers les visiteurs et, après avoir parlé un petit peu, le vieux chanteur de blues fit cette réflexion : « Vous devez être sacrément idiots. Vous en avez mis du temps pour arriver ici ! » Le mois suivant, malgré quelques réticences, James fit une apparition au Festival folk de Newport, poussé devant un public de gens qui ne comprenaient pas plus sa vie qu’il n’était impressionné par la leur.

Les dernières années de la vie de James ne furent que maladie et épreuves. La tumeur extraite dans le Mississippi était cancéreuse ; d’abord, il fut amputé de son pénis, puis de ses testicules. En fait, le retour de Skip James ne fit pas grand bruit même si ses derniers enregistrements furent en général bien reçus par la critique. En réalité, le plus grand triomphe du retour de James – tant en terme de finances qu’en termes de succès populaire – ne fut pas entièrement le sien quand un groupe de rock anglais reprit “I’m So Glad” sur leur premier album de 1966 Fresh Cream. Quoique l’enregistrement de 1931 du morceau par James fût une performance remarquable – surtout le jeu de sa guitare effrénée -, c’était à l’origine une danse sentimentale qui s’appelait So Tired, écrite par un tandem de types blancs à New York, George A. Little (pour les paroles) et Art Sizemore (pour la musique). Quand Joe Greene & His Novelty Orchestra l’enregistra pour Edison en 1927, la marque le qualifia de fox-trot ; voilà pour ce qui est du « vrai » country blues. James mourut d’un cancer à Philadelphia le 3 octobre 1969.

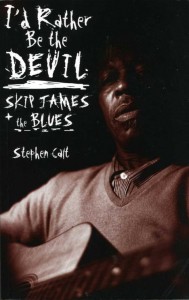

De son apparition à Newport à sa mort, Stephen Calt a été un inconditionnel, un ami, et – aussi complexe et difficile qu’il pouvait l’être, c’était un homme sincère avec tout le monde – un confident. I’d Rather Be The Devil (Chicago Review Press), d’abord édité par Da Capo Books en 1994 et indisponible pendant plus dix ans, est l’histoire sans faille, par moments gênante, d’une truculente légende du blues, du jeune spécialiste du blues blanc de New York et des mondes extrêmement différents que chacun d’eux connaissait avant qu’ils se rencontrent. C’est une histoire remarquable qui fait exploser comme de la dynamite dans un puits de mine toutes sortes de mythes musicaux, et la façon de parler de James est presque aussi saisissante que sa musique. Quant à Calt, il eut beaucoup d’ennuis, entre autres un procès en diffamation (il gagna et les dires controversés sur le premier manager de James, Dick Waterman, furent maintenus), mais je pense que le style agressif de l’auteur est un moyen pour révéler judicieusement les côtés autoritaire et grincheux de James. Qu’on soit d’accord ou non avec tous les points de vue de Calt, on prend beaucoup de plaisir à lire IRBTD ; c’est un fil conducteur indispensable à suivre pour comprendre le talent artistique de James, musicien, sportif, maquereau, pasteur, ouvrier, métayer, vagabond en fuite et personnage génialement mystérieux. Oui, ça en a pris du temps pour arriver là !

![]()

Brian Berger interviewa Stephen Calt par e-mail en mai et juin 2008.

Brian Berger. Cela fait presque 15 ans depuis la première publication de I’d Rather Be The Devil. Est-ce qu’il y a eu des progrès depuis dans la recherche sur le blues auxquels vous avez accordé de la valeur ?

Brian Berger. Cela fait presque 15 ans depuis la première publication de I’d Rather Be The Devil. Est-ce qu’il y a eu des progrès depuis dans la recherche sur le blues auxquels vous avez accordé de la valeur ?

Stephen Calt. Je n’en ai entendu parler d’aucun, mais je n’ai pas suivi le domaine du blues pendant un grand nombre d’années. La véritable époque de recherche féconde sur le blues, c’était des années 1960 au début des années 1970, et c’est le manque de recherches qui a suivi qui m’a attiré vers ce domaine – et vers Skip James. À cette époque, j’étais parfaitement conscient qu’il n’y avait plus beaucoup de temps pour faire des recherches sur le blues.

Brian. À tel point que presque tous ceux qui ont écrit sur le blues et les autres musiques américaines typiques se sont empêtrés dans les mythes esthétiques, sans se référer à une histoire culturelle sérieuse. Y a-t-il quelques écrivains qui, de votre point de vue, ont échappé à ça ? Et puis aussi, peut-être y a-t-il un corollaire « intellectuel » entre ce fait et le paternalisme blanc que vous décrivez comme faisant partie du revival du blues/folk, c’est-à-dire que certaines personnes préfèrent leurs propres critères de référence à des réalités historiques plus complexes ?

Stephen. Je crois que la plupart de ceux qui ont écrit sur le blues ont été incapables d’aborder leur sujet d’une manière distancée et analytique et ont substitué la critique à la perspicacité. Il y a aussi beaucoup de prétention de la part de quelques-uns de ces auteurs. Je pense à Greil Marcus qui a récemment (dans une interview à la NPR) vanté les mérites des chansons de Robert Johnson qui ont plus d’« impact émotionnel » que Moby Dick. Ça, c’est appliquer un critère esthétique absurde – bon pour les séries télévisées – à la littérature. Aucune œuvre d’art ne peut avoir l’impact émotionnel que peut avoir, disons, une info qui fend le cœur sur un bébé ramassé dans une poubelle.

Quoi qu’on fasse de leur impact émotionnel (qui ne m’a jamais frappé au point de délirer), les chansons de blues manquent de contenu intellectuel notable. Comparer de cette façon une voiture de course, des œuvres répétitives ou n’importe quelle façon de chanter aux classiques de la littérature – même au surévalué Moby Dick – est scandaleux. Ça ressortit au nivellement par le bas de notre culture qui analyse habituellement les spots publicitaires comme si c’était de l’art sérieux ou cérébral.

Brian. La réédition en CD de l’Anthologie de la musique folk américaine de Harry Smith en 1997 a fait naître un mini-regain d’intérêt pour ce qu’on appelle le « country blues » et pour d’autres musiques d’autrefois. Quand on se souvient des limites du répertoire des disques de Smith, que pensez-vous de l’Anthologie et de quelle façon Skip James aurait-il pu rentrer dedans ?

Stephen. Je ne crois pas que l’Anthologie de Smith ait fait quoi que ce soit pour populariser le blues auprès de ses consommateurs des années 1960, dont je faisais moi-même partie. Si j’en juge par ce qui en a été écrit, elle a eu plus d’influence chez les musiciens de folk. Elle n’a certainement pas mis en valeur beaucoup de blues marquants, mais elle contenait quand même quelques petits bijoux d’autres genres de musique tels que le Country Blues de Dock Boggs et C’est si triste sans lui, un émouvant exemple de musique cajun. Étant donné l’anarchie générale qui régnait dans la compilation de Smith avec des catégories de « Chansons », de « Chansons sociales » et d’autres dans le même genre, Skip James (ou n’importe quel autre musicien rustique) aurait facilement pu cadrer avec son contenu.

Brian. Un point crucial de votre travail semble instaurer un dialogue entre l’art et le commerce – en particulier en ce qui concerne la manière dont certains musiciens les considéraient eux-mêmes. Premièrement, est-il exact de dire que Skip James était singulier dans sa perception de lui-même en tant qu’artiste ? Deuxièmement, y a-t-il des musiciens de blues ou d’autres musiciens des années 20 et 30 que vous trouvez aussi particuliers que lui ?

Stephen. À ma connaissance, James fut le seul joueur de blues autour des années 60 qui ait accordé autant de valeur à son travail. Il est certain que Booker (« Bukka ») White et Son House ne l’ont jamais fait. Le fait que James n’avait pas un tempérament de fantaisiste entre en partie en compte dans l’importance artistique qu’il s’attribuait à lui-même et on peut facilement imaginer Robert Johnson faisant de même pour la même raison. Pour moi, James est un musicien de blues plus iconoclaste qu’individualiste – la plupart des chanteurs-guitaristes marquants parviennent à une particularité de son similaire.

Brian. Il y a eu une grande controverse sur les qualités artistiques des enregistrements de Skip James des années 60. Y en a-t-il que vous trouvez exceptionnels ou souffrent-ils tous de leur comparaison avec ceux de Paramount ? Je connais quelques auditeurs qui disent que, oui, en effet, la technique de James en a pris un coup mais que son art a encore du corps.

Stephen. Dès le moment où j’ai commencé à découvrir ses Paramount, j’ai trouvé que les œuvres des années 60 de James n’étaient pas à la hauteur – tièdes, même – en comparaison. Quelqu’un qui écouterait d’abord James sur les disques des années 60 les critiquerait sans doute beaucoup moins. Le fait que James désavoua ses qualités de musicien en me disant qu’il ne jouait qu’avec ses « facultés de réflexion » et non avec ses sentiments m’incite à les dévaluer comme il le fit lui-même.

Brian. De nombreux soi-disant « mécènes » du revival du blues sont pris à partie dans I’d Rather Be The Devil. Parmi eux, le guitariste John Fahey, qui devint lui-même un artiste glorifié plus tard, et, bien sûr, se retrouva de l’autre côté du type de contrat qu’il avait jadis – en tant que copropriétaire de Takoma Records – offert à James. Rétrospectivement, de quelle manière les affaires de James auraient-elles pu être mieux gérées et pensez-vous que la façon dont il a été traité fut pire que celle dont on souffert les musiciens marginaux et populaires au fil des années ?

Stephen. Je n’ai pas dépeint James comme ayant été arnaqué ou roulé dans la farine par ses sponsors commerciaux – j’ai plutôt pesté contre certains d’entre eux pour avoir agi comme de sales opportunistes en s’érigeant comme mécènes des chanteurs de blues. De là à laisser entendre que de tels personnages étaient malveillants, il y a loin. J’ai surtout déploré qu’ils aient cherché à le graver sur leurs sombres labels insignifiants alors qu’il aurait été aisément accepté tel que par Vanguard lors de son apparition à Newport en 1964. Pour quelqu’un de pauvre comme Skip, qui pouvait à peine payer son loyer, ce fut une terrible bévue.

En fait, j’ai hésité à prendre John Fahey à partie sur quelques points parce que je me suis brouillé avec lui après être devenu un artiste de chez Takoma et son directeur/confident de tournée en 1973. Je ne voulais pas utiliser mon livre comme forum pour soutenir une rancune personnelle. Fahey n’a émis aucune plainte sur les remarques que j’ai faites dans le livre sur Skip, qu’il n’a d’ailleurs pas recommandé dans son propre mémoire.

En fin de compte, les revivalistes de blues qui ont enregistré James ne connaissaient rien ou pas grand-chose sur les pratiques normales de fonctionnement de l’industrie du disque et ils n’y ont pas gagné leur vie non plus. Cette industrie a été traditionnellement dirigée par des bandits. Mayo Williams (le grand producteur de disques de jazz noir, de blues et de gospel), m’a dit qu’un slogan de l’industrie du disque des années 20 était : « Baise l’artiste avant qu’il te baise ». Cette attitude a perduré dans les années 60, sinon au-delà… Au cours d’une petite fête de retrouvailles familiales, un cadre d’Atlantic Records, parent d’un de mes meilleurs amis à qui on demanda comment la compagnie avait fait fortune, répliqua prosaïquement : « En escroquant les artistes ».

Brian. À un moment donné, dans quelle mesure est-il important pour quelqu’un qui écrit sur la musique ou pour un historien d’avoir au moins quelques connaissances de l’instrument, objet de son domaine d’étude ?

Stephen. C’est une question très intéressante. Il n’y a pas de formule magique qui permette de pénétrer dans la musique, et savoir jouer d’un instrument ne donne pas pour autant la recette pour être musicien ou pour comprendre la musique. La littérature de blues regorge de propos de charlatans prétendument musiciens dont certains ont été lancés par des gens qui avaient une certaine réputation en tant que guitaristes de blues. David Hinckley du New York Daily News a été un inestimable chroniqueur de chanteurs de rock & blues délaissés et je ne crois pas qu’il pratiquait un instrument.

Brian. Vous avez un autre livre en route, Barrelhouse Words : The Blues Dialect Dictionary, pouvez-vous nous en parler ?

Stephen. En fait, j’ai commencé à élaborer un dictionnaire des idiomes qui apparaissent dans les chansons de blues une bonne vingtaine d’années avant de porter mon attention sur Skip James – un sujet de moindre importance et, je crois, d’un moindre intérêt. Malheureusement, un sujet comme celui-là ne présentait aucun intérêt dans l’édition, du moins tel que je l’avais présenté, et il a été abandonné pendant une trentaine d’années. Le reprendre, grâce aux encouragements de Ted Gioia (auteur d’un livre à paraître sur le blues), a été une grande consolation pour moi. Avec un peu de chance, il sera publié l’année prochaine par l’University of Illinois Press qui est en train de le réviser. Avec un peu plus de chance encore, je vais réussir à trouver un éditeur pour un autre ouvrage qui m’a absorbé – une étude révolutionnaire de l’assassinat de Kennedy pour laquelle j’espère faire entendre parler de moi, devrais-je y laisser ma peau pour ça.

Les livres sur l’assassinat de Kennedy sont criblés d’allégations infondées et tirées par les cheveux. J’ai découvert, à partir des archives mêmes du Gouvernement, des preuves qui ont été négligées et qui, en fait, incriminent d’autres personnes en plus d’Oswald, ce qui n’a jamais été fait. Elles n’apparaissent nulle part dans ce qu’on connaît de l’assassinat.

Brian. Y a-t-il une musique, ancienne ou récente, que vous aimez particulièrement écouter en ce moment ?

Stephen. J’ai longtemps été fétichiste de la musique de guitare qui arrache, celle qui m’a conduit au blues. Mon guitariste préféré est Baden Powell et j’ai un amour irréductible pour les compositions de Fernando Sor. En prenant de l’âge, mon système nerveux a changé (ou s’est atrophié) au point de devenir réceptif à la musique classique, à Chopin, en particulier. Quand je peux endurer sa solennité insupportable, son incorrigible name-dropping, ses allusions assommantes au talent mineur Tin Pan Alley que fut son père et sa fixation bizarre sur Frank Sinatra, je prends du plaisir à écouter la procession des classiques pop des émissions de radio de Jonathan Schwartz.

J’écoute peu ou pas de blues en ce moment. J’aime bien Henry Thomas qui apporte une diversité inhabituelle en tant que musicien de danse dans le domaine du blues. Il y a quelque chose en lui qui touche curieusement. Par ailleurs, il a plus impact émotionnel que les énormes volumes de Greil Marcus.

(Brian Berger est historien culturel, photographe de rue et coéditeur de New York Calling : From Blackout to Bloomberg (Reaktion Books, 2007). Quand il était adolescent, il lisait LCD (Low Common Denominator, le programme des émissions de la WFMU**), même s’il n’arrivait pas à bien capter la station de radio à East Orange).

(*) Traduction française : Anne-Marie Favereau

(**) NDLT.

![]()

Il a eu son heure de gloire très tard et déjà malade…cruel et triste…comme beaucoup de ses confrères…

Prof Beeb, Skip James – magnifique!

Also the 60s recordings. An idiosyncratic pianist aussie

Tu as le don de m’en boucher un coin…

“ca m’apprendra” !!

Cheers

Chris D.

Merci au tandem, je passe fissa à l’écoute de tout ce que je trouve !